災害が多発する日本において、非常食や水、防災ラジオといった備えは一般化しつつあります。

しかし、意外と見落とされがちなのが「財産や重要書類の保護」です。

万が一、自宅が火災や地震の被害を受けたとき、再出発をスムーズにするために必要なのは、貴重品や書類がしっかりと守られていることだと私は考えます。

この記事では、防災の一環として金庫を活用するという視点から、実際に検討してみた内容をまとめました。

防災用金庫を備えるという視点

私が金庫の導入を考えるようになったきっかけ

災害時に一番大切なのは命を守ること──これは誰もが理解している基本ですが、その後の生活再建にも大きく関わるのが「財産の保護」です。

地震や火災などによって家が損傷を受けた際、すべてを失うというリスクは想像以上に現実のものになり得ます。

実際、近年の被災地の報道でも「通帳が焼けて保険金の請求ができなかった」「パスポートや登記簿がなくなって行政手続きが滞った」といった声を耳にする機会が増えました。

私自身も以前の震災で倒壊した家屋から取り出せなかったものが多数あり、その中には貯金通帳やキャッシュカードなどもありました。

-

30年前の阪神淡路大震災で体験したこと、必要だと感じたこと

続きを見る

後で金融機関に連絡して再発行してもらいましたが、もし倒壊した自宅に泥棒が入った場合は、それらを盗られて犯罪に使われていた危険もあります。

同じように火災も2度経験しているため、そうした「避難する際に持ち出せる貴重品の有無」について考える所があります。

-

【火災体験談】自宅マンションが火事になった時の話

続きを見る

-

【火災体験談その2】再び自宅マンションが火事に見舞われた話

続きを見る

重要書類やUSBメモリに保存したデータなど、避難時に持ち出せるもの・長期的に保管すべきものをどう守るかを見直す中で、個人的に「金庫」という可能性について考えるようになったという流れです。

避難用と保管用、用途の違いと意義

災害時の備えとして、非常持ち出し袋に最低限の現金や保険証、身分証明書などを入れておくことは基本中の基本。

とはいえ、限られた時間と体力で持ち出せるものには限界があります。

そんなときに「持ち出すべきもの」と「あえて室内に残して守るべきもの」とを分けるという視点が重要になります。

私が意識している分類は次の通りになります:

- 持ち出すべきもの:即時に必要となる現金、健康保険証、スマートフォン、家族の連絡先情報など⇒避難生活や救助時に必要となるアイテム

- 金庫に保管しておくべきもの:登記簿謄本、遺言書、保険契約書、年金手帳、USBや外付けHDDに保存した家族写真や重要な動画、宝石・貴金属類など⇒災害後の生活再建や手続きに不可欠なアイテム

必要なものを適切に管理し、災害後に混乱するリスクを最小限に抑えられると考えています。

優先すべきは「持ち出しアイテム」だと思いますが、次点としての「家財に関する貴重品・データ」も軽視できないアイテム。

金庫はそんな「持ち出しが難しい貴重品」を安全に確保しておくために役に立つ面が大きいと考えます。

金庫の種類と選び方

以上の考えから、災害時に役立つ金庫はどんなものがあるのか調べてみました。

その結果を以下にまとめてみたいと思います。

家庭用金庫の主な種類

金庫にも用途に応じた種類があります。

防災対策として金庫を導入するのであれば、以下の3タイプを念頭に置くと選びやすくなります。

【耐火金庫】

高温の火災下でも内部の温度上昇を抑え、中に収納された紙類(通帳、契約書、紙幣など)が焼失しないように作られたものです。

JIS規格やUL規格に基づいた試験で「耐火30分」「耐火1時間」などの表記があり、自宅での保管目的に応じて選ぶことができます。

【防水金庫】

大雨や洪水、消火活動による水害から内部を守る金庫です。

特に地下室や1階部分に金庫を設置する予定の場合は、防水性能が重要なポイントとなります。

書類が濡れて文字がにじんでしまうと、後の手続きに大きな支障をきたすため、防水対策は非常に重要だと思います。

【データ用金庫】

電子機器やデジタルメディア(USB、外付けHDD、SDカードなど)は紙よりもはるかに熱に弱いため、専用の「データ用金庫」が必要になります。

大切な写真や動画、仕事関係のバックアップデータなど、復元不可能なデジタル資産を持っている方には、ぜひ検討してほしいジャンルです。

以上のような種類の使い分けを検討することで、データごとの保管の可能性が広がっていくと思います。

では以下に具体的な選び方の方法を考えていきますね。

金庫を選ぶ際のチェックポイント

金庫を選ぶ際に重要だと考えるのは、以下のポイントです:

- 耐火・防水性能:JISやULといった信頼性のある試験をクリアしているか。

- 鍵の種類:ダイヤル、テンキー、生体認証などの開錠方式。誤操作や不正開錠リスクも含めて検討が必要です。

- サイズと重量:設置場所の広さに合うかどうか、また重量があることで盗難抑止にもなります。

- 可搬性の有無:持ち出せるタイプか、床固定型か。

保管しても災害に耐えられる強度を持っていないと意味がありませんし、盗難のリスクや持ち出しの可否を検討するのも必要になってきます。

個人的には強度と盗難リスクへの対策を重視していきたいですね。

注目した金庫メーカーと製品

では次に具体的なメーカーを紹介していきたいと思います。

これまで述べてきた災害時に役立つと考える条件をクリアした、信頼性の高いメーカーをチョイスしてみましたので、もし防災のための金庫を検討しているのであれば参考の一助にしてください。

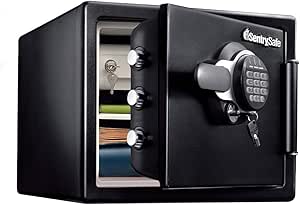

セントリー(Sentry)― アメリカ発の防災・防犯金庫ブランド、世界中で信頼される品質

セントリーはアメリカに本社を構える世界的なセキュリティ製品メーカーです。

防火・防水・耐衝撃といった多機能な金庫製品を数多く展開しており、グローバル市場で長年にわたり実績を積んできたそのノウハウは、災害や盗難リスクに対して確かな備えを提供を可能にしています。

家庭用・個人向けモデルにおいては、実用性とコストパフォーマンスを高次元で両立しており、日本国内でも高い評価があり。

火災時の耐火性能に加え、水害を見据えた防水性能、落下や振動に対する耐衝撃構造など、複合的な災害リスクに対応できる製品が多いのも特徴でしょう。

操作もシンプルで、タッチパネル式やテンキー式など使い勝手の良さも重視されています。

防災を「震災や火事だけでなくあらゆるリスクに備える」という視点で捉える方にとって、セントリーは非常に心強い選択肢ですね。

【JFWシリーズ(耐火・防水セーフ)】

- 複合災害に強い!火災・水害・盗難の三重対策が可能

- 【耐火性能】UL 1時間耐火(紙+デジタルメディア対応)

- 【防水性能】最大24時間の浸水防止設計

- 【ロック方式】テンキー式+ダブルロック(鍵)

- 【サイズ】A4対応/引き出し&トレー付きで整理しやすい

- 【参考価格】約4〜7万円

▶ 火災+浸水という日本の自然災害にありがちなリスクを一台でカバー。JISではなくUL認証を取得しており、特にデジタルメディアの保護に強み。防災意識の高いご家庭や、USB保存が多い方におすすめ。

日本アイ・エス・ケイ(旧キング工業)― 官公庁・企業も採用する“信頼の国産品質”

日本アイ・エス・ケイは、旧キング工業の技術と伝統を継承した、日本を代表する金庫専門メーカーです。

国内の警察署、自治体、銀行、学校など、厳しいセキュリティ基準が求められる公共機関での導入実績も豊富で、その信頼性と品質は折り紙付きです。

耐火性能、防盗性能ともに国際基準(JIS・UL等)に準拠した製品づくりがなされており、“本格派の国産金庫”として高い評価を受けています。

とくに注目すべきは、細部にまで配慮された設計と、日本の家庭事情にマッチするサイズバリエーション。

頑丈さだけでなく、使い勝手や収納力にも優れており、重要書類・現金・記録メディアなど多様なものを安心して保管可能です。

家庭用から業務用まで幅広く対応できる製品ラインナップを持つため「長く安心して使える金庫を選びたい」という方に非常におすすめのメーカーです。

【キングクラウンシリーズ】

- 家庭でもプロ品質を。情報資産を守る高信頼耐火金庫

- 【耐火性能】1時間耐火(JIS規格/磁気メディア対応モデルあり)

- 【ロック方式】ダイヤル+シリンダーキー/テンキー式

- 【構造】仕切り・引き出し付き。業務用並みの堅牢さ

- 【参考価格】約4〜8万円

▶ USBやCD、HDDなどの磁気メディア対応モデルもあり、BCP(事業継続計画)にも対応可能。オーバースペック気味でも“絶対に守りたい”書類やメディアがある方に最適。

エイコー(EIKO)― 防災と防犯を両立する国産金庫の定番ブランド

エーコー(EIKO)は、日本国内における金庫メーカーの中でも圧倒的な知名度と信頼を誇る老舗ブランド。

耐火金庫、防盗金庫、デザイン金庫など幅広いラインナップを展開しており、災害時の「もしも」に備える家庭やオフィスに最適です。

特に防火性能に優れた耐火金庫シリーズは、火災発生時でも大切な通帳や契約書、USBメモリなどを守る設計。

コンパクトな家庭用モデルから業務用の大型モデルまで揃っているので、ニーズに合わせた選択が可能です。

災害対策と防犯を同時に考えるなら、まず候補に入れたい安心の国産メーカーです。

【耐火金庫 BESシリーズ】

- 家庭用耐火金庫の王道!防災×防犯をしっかりカバー

- 【耐火性能】一般紙用1時間耐火(JIS規格)

- 【ロック方式】テンキー式(暗証番号)

- 【サイズ】A4書類や通帳、印鑑がすっきり収納

- 【参考価格】約2〜3万円

▶ 火災時でも重要書類やUSBデータを守れるJIS認定耐火金庫。誰にでも使いやすいテンキー式で、地震時の転倒を防ぐアンカー固定にも対応。家庭用のスタンダードとして人気。

災害に備えての金庫の設置場所と注意点

いくら高性能な金庫を用意しても、設置場所や管理方法を誤るとその効果を十分に発揮できません。

ここでは私の考えた「金庫をより効果的に活用するための設置・運用のポイント」をまとめてみました。

【地震対策としての固定設置】

- 金庫自体の重量がある場合でも、大地震では移動・転倒の可能性あり

- 家具用の耐震マットやアンカーボルトで床に固定できる製品を選ぶと安心

- 木造住宅の場合は、柱や壁の強度に注意

【火災時の温度上昇を想定した配置】

- 炎が集中しやすいキッチンや暖房器具の近くは避ける

- 屋根裏や最上階は火のまわりが早いので不向き

- 1階の角部屋など、温度上昇が比較的遅い場所が理想

【水害対策としての配置】

- 床上浸水の可能性を考慮し、なるべく高い位置(棚の上など)に設置

- 完全防水でない金庫は、ビニール製の密封ケースに入れた上で収納するのも効果的

【管理上の注意】

- 定期的に鍵や暗証番号の確認を行う

- 中身のリストを別途管理(例:クラウドや外部HDD)することで、金庫紛失・故障時の補償交渉にも役立つ

以上がそれぞれの災害に応じた設置・保管法だと考えます。

非常時以外の通常の貴重品の保管でも優先すべき事柄ではないかと、個人的には思いますね。

金庫の利点を改めて考える

金庫は単なる「防犯対策」ではなく、災害時の「生活再建を支えるインフラ」になり得ると私は考えています。

地震や火災による被害からの保護はその一つ。

建物が損壊したり火災が発生しても、内部の重要物が無事であれば、保険請求や行政手続きに必要な情報を迅速に取り出せます。

また重要書類や貴重品の安全な保管を考えるうえでも必須であると思います。

実印や通帳、印鑑登録証など、災害後に必要となるアイテムの再発行は非常に手間がかかりますし、事前に安全に保管する手段があるだけで、心の余裕も大きく変わりますので。

加えて「災害後の迅速な復旧支援」という意味でも、金庫の存在は大きいと考えます。

きちんと保管された行政書類を取り出せることで、災害時の復興に大いに役立ちまう。

実際に阪神淡路大震災のときは、自宅が全壊したことによる支援金の申請のために、いくつかの書類が必要になりました。

-

災害でお金や身分証明書を破損・損失した時の対処法

続きを見る

たまたまそれらを取り出せていたことで、役所での行政手続きに役立ちましたが、もし倒壊した家で瓦礫に埋もれていたら、書類などは雨風や土砂による損傷で解読不能になっていた可能性があります。

こうした際に金庫に保管していることで、たとえ自宅が全壊しても、菌こその物を中から取り出すことができれば良いのではないかと。

もちろん盗難のリスクがありますので、一概に無事であることが良いとは言い切れませんが・・・

それでも厳重なロックシステムや認証システムを持った最新式の金庫であれば、解錠に時間がかかるでしょうし、その間にこちら側で役所に届け出て先に手続きを済ませることは可能なのではないかとも考えます。

全体的には行政への申請や金融機関とのやり取りがスムーズに進むことで、家の修繕や生活再建のスピードにも差が出ると思うので、金庫の導入は一概には無駄にはならないと思いますね。

金庫を置くリスクも理解しておく

火災や地震といった自然災害だけでなく、近年では「闇バイト」型の強盗事件が全国的に急増しています。

SNSを通じて集められた実行犯が、指示役の命令のもとに一般家庭や個人宅へ押し入るというケースも珍しくありません。

こうした犯罪者にとって、金庫の存在そのものが「中に貴重品がある」と判断する材料になってしまう場合もあります。

実際に「家に金庫があることを知られていた」「宅配業者や修理業者に設置場所を見られていた」といった情報が漏れ、ターゲットにされることも報告されています。

つまり、金庫がある=必ずしも安心ではなく、使い方や設置場所にも細心の注意が必要なのです。

注意ポイント

【対策としては…】

- 金庫の存在を第三者に知られないようにする(家族以外には話さない)

- 金庫はなるべく目立たない場所や家具の中などに設置する

- 防犯カメラやセンサーライトなど、「金庫+防犯設備」でトータルの対策を行う

- 窓や玄関の鍵は二重ロック、ピッキング対策された製品を使う

のような心がけが必要かなと。

もし万が一、強盗が侵入した場合には、金庫をこじ開けられたり、持ち去られてしまうリスクもゼロではありません。

だからこそ「金庫だけに頼らない防災・防犯の姿勢」が大切です。

災害時に備えるための金庫が、かえって新たなリスクにならないよう、家庭での情報管理やセキュリティ意識も合わせて見直しておきたいもの。

以下にこうした強盗から守るための防犯対策を取り上げたNHKの記事リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。

⇒闇バイト強盗 特徴 家の防犯対策は 横浜 千葉鎌ケ谷・市川などの事例から見えた共通点

まとめ

金庫がすべての家庭に絶対に必要とは限りません。

災害時での貴重品持ち出しには色々な方法がありますし、自宅で保管しておくことで避難中に盗難のリスクもあり得ます。

加えて最後に紹介したような「盗難や強盗」などの被害の可能性も捨てきれません。

一方で、重要な財産や情報をどう守るかという視点から見れば、「金庫を備える」という選択肢は有力な方法の一つでもあります。

ですので、様々なリスクを考慮した上で、導入するかどうかを決めることを強くおすすめします。

その上で一定の費用がかかりますが、それによって得られる安心感や災害後の迅速な行動を思えば、十分な投資価値はあると思います。

皆さんの大切なものが、平時・災害時共にしっかりと保護されることを願っています。